« les souvenirs d’enfance sont comme un grand livre d’images qui se feuillette au fond de soi, souvent.

Alors ils ressuscitent cette chaleur première qui nous a portés et construits. Ils sont baume et sauvegarde, même si s’entremêlent en eux des heures dures. Ils sont la trace en soi du « pays » d’où l’on vient, la base, et l’initiale force.

Pour moi, ce grand livre d’enfance est fait de pages solennelles filmées au ralenti avec les visages d’alors, et puis d’une myriade d’images colorées, vives, rapides, qui glissent les unes sur les autres sans lien et sans chronologie, comme mêlées à pleines mains dans un tiroir, et une surgit au hasard et s’impose quelques secondes.

Toute affaire cessante, je les regarde un peu. Elles sont muettes. Non pas qu’elles soient sans paroles : leurs mots sont inscrits en moi mais je ne les entends plus avec l’oreille, ils n’ont pas de son : un monde intime de silence, juste de couleurs et d’images.

Certaines images sont ponctuelles, bien closes sur elles-mêmes. Aucune route n’y mène, aucune route n’en vient. N’étaient les visages et les lieux, je ne les saurais pas venues de MON enfance.

Parfois, j’en isole une longuement, je l’interroge. C’était où ? c’était quand ? Comment ? Elle garde son mystère et j’accepte de ne pas savoir mieux. Un jour, ma vie a choisi de mettre en mémoire cette image. Elle a sans doute ses raisons . Et cette image close est mienne aussi: elle est aux couleurs de ma vie..

Toutes sont le pas à pas qui fait la route, le point à point qui fait l’ouvrage, le seconde à seconde qui fait une existence.

En moi elles se feuillettent souvent, elles sont mes cadences, elles bruissent au fond de ma vie comme tournées par des doigts intérieurs. Dans le chaos des jours, leur visite à rebrousse-temps régénère et ouate le pas.

APJ, non daté, adressé au Collège Reverdy

* * * * * *

« il aura fallu mes soixante ans d’âge, la vie de la ville, et la connaissance d’autres milieux culturels, pour découvrir, humblement, et avec reconnaissance, que les gens de mon village, vers 1930, avaient su, tout simplement, pencher sur une petite fille dont la mère était fragile, tout affolée de son veuvage subit, un authentique regard, responsable autant qu’aimant.

Alors elle a eu les grands-mères qu’elle n’avait pas, le papa-pépé qu’elle n’avait plus, et cette famille-là, je le mesure aujourd’hui, en valait bien d’autres pour ces « enracinements » qui furent ma force, solides, authentiques et toujours continués à chaque pas de ma vie.

(…)

« moi qui étais depuis l’âge de 7 ans orpheline de père, qui n’avais plus mes grand-parents ni aucune famille -juste fille de ma mère et de quelques morts que j’invoquais sans cesse dans les urgences du vivre- j’ai eu cette chance d’avoir, hors le sang, d’indéniables filiations avec un village.

Filiations aussi avec l’infini du temps, car les mémées de mon enfance se référaient sans cesse à un héritage de contes, transmis par leurs grand-mères.. qui les tenaient elles-mêmes de leurs grand-mères… et cela remontait jusqu’au début des âges.

Et j’étais là, héritière d’une longue mémoire, par la ferveur de l’écoute et la grâce des conteuses qui m’intronisaient.

j’ignorais, bien sûr, que cet héritage-là sauvait, en beaucoup de points, la précarité de ma vie réelle, mais je sentais bien qu’il m’investissait, incomparable, ineffable et terriblement vivant, puisqu’en moi il grandissait et se transmuait jusqu’à m’habiter, totalement sur-mesure, dans l’exacte attente de mes besoins du moment.

… La chance merveilleuse pour l’enfant que j’ai été d’avoir reçu l’héritage en MOTS DITS donc INFIGÉS, tellement divers selon l’heure et la conteuse que les contes sont en moi « INFIGEABLES » à jamais. Ils sont mâchés de trop loin. Ils ont clignotés de trop de nuances. Surtout, ils me vinrent, inclus naturellement dans la vie de la journée, comme un ailleurs disponible, normal, nécessaire, dont on savait le royaume —et nos conteuses-passeuses avaient tellement un droit de cité, vieux comme le monde, qu’elles glissaient anonymes dans la vie des jours et qu’il fallait nos antennes pour les distinguer.

… le conte c’est l’accord ineffable d’une voix et d’une écoute, d’un lieu et d’une heure, et d’un je-ne-sais-quoi encore qui vous branche sur le temps.

Il est bien plus qu’une évasion. C’est une minute « indimensionnelle » et intemporelle, un éclair qui révèle tout l’infini de l’ailleurs.

… Alors, je ne disais rien, comblée, écoutant une plénitude buriner au fond de moi d’indélébiles jalons, d’indélébiles appels d’Ecoute Profonde.. et la faim m’en reviendrait tous les jours de la semaine… et tous les jours de ma vie.

APJ, « notes prises à la hâte, en attendant que je puisse écrire ». Juin 1984

voir aussi une enfance contée

* * * * * *

Extrait original de la première partie de

Anne des collines (cliquez)

* * * * * *

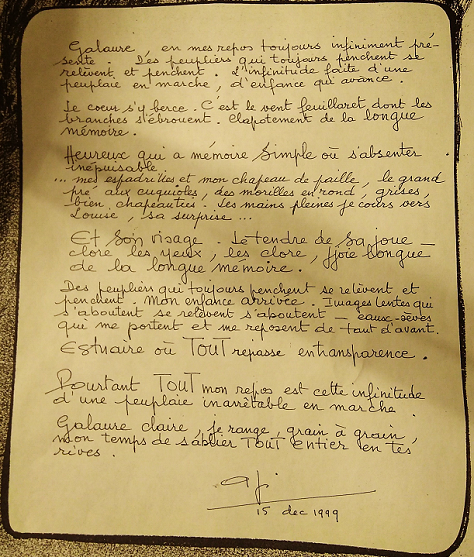

Galaure….

(la rivière de son enfance)

La soupe

texte d’Anne Pierjean, non daté

Quand la mémée nous a quittés, elle m’a laissé sa marmite et j’ai reçu bien plus que ce vieux cul de fonte et sa crémaillère enfumés.

Toute petite, devant l’âtre, j’ai tant surveillé le bouillon, réglé l’intensité des flammes –des sarments, Pitchou, des sarments : entends les bulles qui lentissent.. et, maintenant, un peu de cendres sur les braises, le chanon crache le bouillon, c’est pas bon !– qu’avec marmite ou pas, je fais encore la soupe des autrefois de mon village.

Entre le trop et le trop peu du feu, l’exact –l’impondérable—juste milieu que la mémée réglait d’instinct, que je réglais aussi, la joue cramoisie, le cœur grave, pleine ce ces puissances qui venaient, me reconnaissaient et germaient.

Les gestes, les mots, les oreilles, les mains de la mémée, et, démultipliées, s’enfonçant dans la nuit des Temps, toutes les mains en poignets blancs des mémées des mémées qui me livraient, à moi, le secret des cadences !

Je peux, juste à l’oreille, surveiller la cuisson, régler cette force des flammes qui met dans les assiettes à calottes, une soupe fondue, unique, riche de goût et d’indéfinissable que l’on savoure gravement parce qu’elle rejoint en soi d’ancestrales rives inscrites.

En héritant de la marmite, j’ai hérité de bien plus qu’elle.

La marmite un jour s’est rompue, mais pas la chaîne ou, fil à fil, ma vie trame toujours ses heures après les vies tramées de femmes de ma race. Par elle, je perçois mes assises et me sens autre chose qu’un artéfact interchangeable, anonyme et conditionné. Et par elle, je vais dans les données du siècle.

L’heure de la marmite, c’était, soir après soir, la musique et les rythmes. Les bûches chantaient et le vent dans la gaine haute. Les bulles du bouillon clapotaient sourdement et j’avais sur la langue un goût que j’avalais déjà.

La mémée souriait, maîtresse par le feu et faiseuse de soupe.

Ses fils et filles pasqaient avec des cliquetis de seau et des bousculades de chaises et des aïe et des ouillesen se calant les reins. La nuit entrait à chaque porte ouverte en grands carrés de froid qui vous cognaient le dos et révélaient le privilège des chaises basses devant l’âtre.

L’heure bénie du feu et de la soupe, c’était l’heure complète où se mariaient les quatre forces primitives. C’était le bois et l’air qui recréaient le feu, l’eau de la source et les légumes de la terre… et c’était la mémée, dans sa toute-puissance, qui commandait aux éléments afin que la soupe nous soit –force et hommage—servie à pleines louches à la tablée du soir.

Moi, j’étais là, aide-officiante, admise.

Les parfums tournaient au vertige.

Et la faim morsillait mon ventre que je berçais de mes deux bras et su sortilège des mots.

Car la mémée parlait.

Et c’était le miracle.

Les mots de la mémée, rares et lapidaires dans les conversations du jour, lui venait comme ça à l’heure de la soupe.

L’orchestration du feu ? De la marmite qui chantait ? de mon souffle qui attendait ?

Peut-être.

Mais surtout, à cette heure, la mémée n’était plus la mémée Césarine. Elle était un total innombrable de femmes, elle disposait des mots et du savoir commun. Le seuil franchi des cadences enclenchées, elle était le trésor immémorial du vivre et elle le transmettait.

Tout en moi écoutait.

Je devenais immense.

Pourtant, ce que me disait la mémée, n’était, au fil des contes, que des pirouettes ou des farces, des rigaudons de phrases avec leurs frappes de sabots, de simples mots du jour qu’elle hissait, aussi, au pathétique des complaintes, car il fallait que j’entre dans le rire des larmes et les larmes du rire pour entendre la vie.

Seulement, ces mots-là étaient indissociables de l’odeur de la soupe, des bruits mêlés du soir où le vent et les tâches assuraient le tempo, du ballet clair des flammes jailli des braises bleues pour encenser la fonte noire.

Je regardais, confite et douce.

La mémée, de la main, caressait mes cheveux.

Le regard ébloui, rassurée jusqu’à l’âme, elle mesurait sur moi ses puissances secrètes.

Une conteuse et une enfant ?

Sans doute.

Mais l’heure berçait plus que nos silhouettes blotties.

Parfois, un fils entrait, ignorant des magies, le ton bref, la voix rauque, quémandant quelque chose.

Il jetait dans le sanctuaire de l’air froid et des mots barbares.

On le chassait comme une mouche, avec indulgence et pitié, en lui répondant d’un sourire.

S’il insistait, la mémée invoquait la soupe –qu’il fallait bien faire, tout de même !—et l’intrus battait en retraite.

Redevenues nous deux, nous échangions des rires. Et nous nous reprenions enfin, car, c’était vrai, on la faisait AUSSI la soupe ! – et ne pouvions rien faire d’autre : elle, elle avait ses rhumatismes et, moi, ma petite engelure qui boudinait un orteil rose capitonné de son chausson…

On faisait la soupe.

Et l’on asticotait les braises de nos tisonniers affairés—des sarments, Pitchou, des sarments…

C’était la fête – et notre tâche.

Elle faisait partie du jour comme l’aube et le crépuscule , et le village entier, des masures aux mas, en co-célébraient l’heure.

Je vois encore la gerbe unique des fumées sur les toits du village,les hommes dans les champs humant cet angélus et les enfants courant avec leur faim au ventre.

Je garde en moi, évident et inclus, l’appeau du goût de mes soupes premières, leur impondérable recette qui échappe à jamais à tous les bouquins de cuisine qu’ils viennent du terroir ou non !

Car ces soupes là ont besoin, ni plus ni moins, d’une cadence inarrêtée.

Cette cadence va parmi les légumes du temps mais quelque part elle garde, essentiel et vivace, son initiatique tempo.

Ce tempo-là, toute ma gloire est de l’avoir recueilli et transmis et sans cesse loué.

Je le porte, invisible, parmi les rumeurs de la ville et la hâte du siècle. Je l’écoute et n’en parle guère, mais il règle mon pas, sérénise mes heures.

Et puis, aux primes fèves jeunes découvertes sur un marché parmi les verdures nouvelles, j’offre la soupe d’autrefois à mes longues tablées.

Mais qui devine encore, au creux des louchées larges, les mots de passe obscurs que cette soupe a franchis ?

Et qui devine, aussi, que les forces pérennes qui sous-tendent ma vie, passent par une odeur éternelle de soupe, et que j’ai, tramé jusqu’à l’âme, un éternel besoin de lui rendre allégeance .